(Über das Lesen und Schreiben)

Lass uns nun endlich auf den Punkt kommen, geschätzter sehender Freund. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Also, schalt das Licht aus, ich les dir was vorů

Die mit den Fingerspitzen tastbare Punktschrift wurde von dem Franzosen Louis Braille (1809-1852) entwickelt, der selbst mit dem dritten Lebensjahr durch eine Verletzung erblindete und Schüler des Pariser Blindeninstitutes wurde. Im Jahre 1825 präsentierte er erstmals das bis heute bewährte Punktschriftsystem, welches 1879 in Deutschland eingeführt und im Laufe der Zeit den Anforderungen moderner Umstände angepasst wurde.

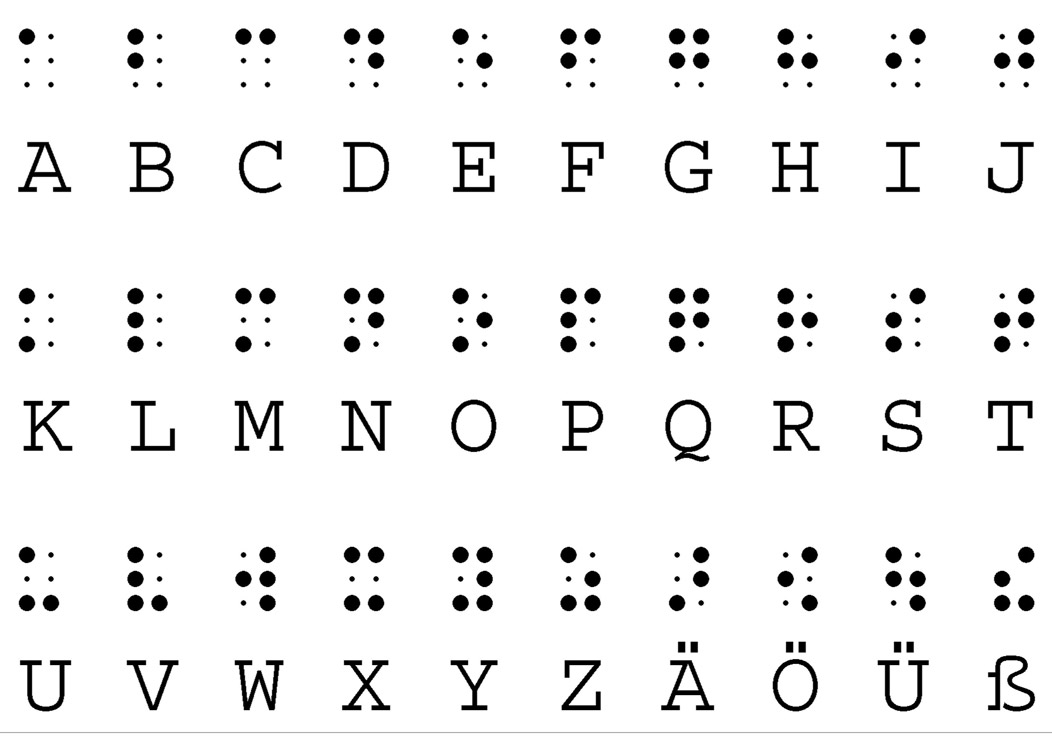

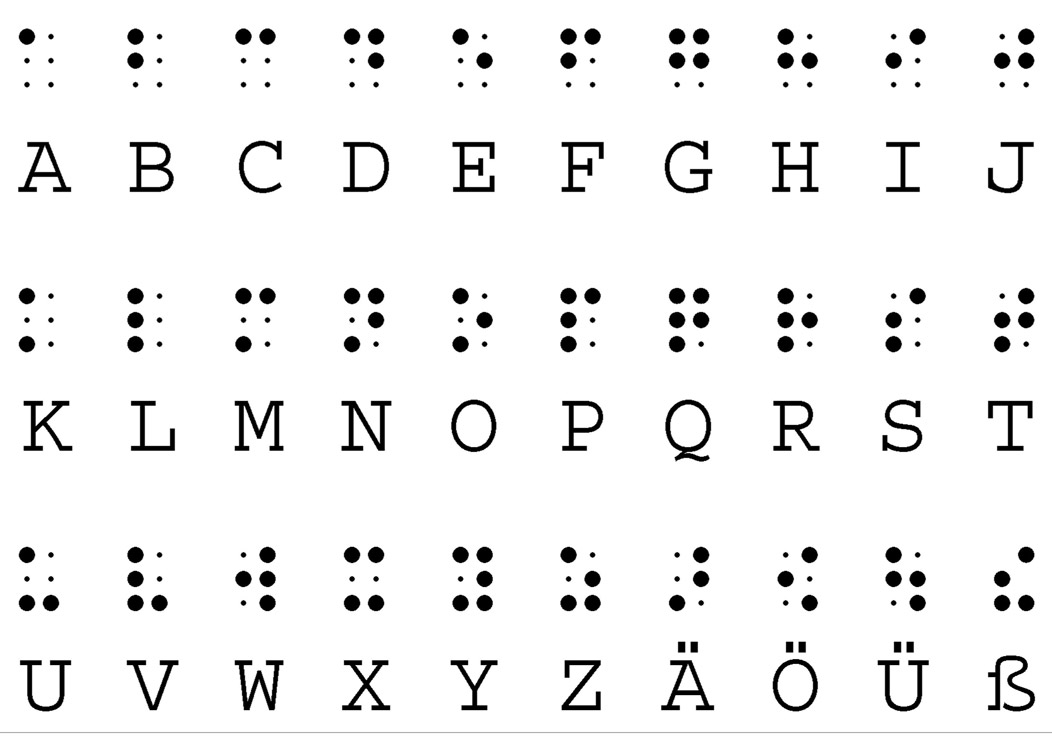

Die Basis bildet eine Vollform, welche aus sechs Punkten besteht. Die Punkte sind ähnlich einem Sechser auf dem Würfel angeordnet. Aus den Punkten lassen sich zahlreiche Kombinationen erstellen, welche jeweils einem Buchstaben aus dem Alphabet entsprechen. Die linke Punktreihe enthält die Punkte eins bis drei, die rechte Punktreihe enthält die Punkte vier bis sechs. Jeder Punkt kann numerisch benannt werden. Dabei wird von oben links nach unten links und von oben rechts nach unten rechts verfahren. Der obere linke Punkt entspricht also dem Punkt eins und der untere rechte Punkt dem Punkt sechs. Insgesamt sind 63 Punktkombinationen möglich, von denen Braille für die Erstellung des ersten Buchstabenblockes die zehn am deutlichsten zu unterscheidenden auswählte.

Die Ausgangszeile umfasste die Buchstaben A bis J. Das Hinzufügen des Punktes drei ließ den zweiten Block entstehen, bestehend aus den Buchstaben K bis T. Die beiden nächsten Blöcke entstanden durch die Hinzunahme weiterer Punkte. Durch das Herabsetzen des ersten Buchstabenblockes wurden die einzelnen Satzzeichen entworfen.

Die Punktschrift, auch Blindenschrift oder Brailleschrift genannt, umfasst das gesamte Alphabet, alle Zahlen und Satzzeichen. Großbuchstaben gibt es nicht. Ist ein Buchstabe groß zu schreiben, wird dies durch eine vorangestellte Punktkombination angekündigt. Vor einer Zahl erfolgt immer ein Zahlenzeichen, welches darauf hinweist, dass es sich nicht um einen Buchstaben handelt. Der Punkt eins entspricht im Alphabet dem Buchstaben A, wird ein Zahlenzeichen davor gesetzt, entsteht die Zahl Eins. Der Buchstabe J entspricht der Zahl 0 und bildet das Ende der Zahlenfolge.

In der Systematik der Punktschrift wird in die Voll- und in die Kurzschrift unterschieden. Bei der Vollschrift wird jeder Punktbuchstabe komplett ausgeschrieben, bis auf die Laute "ch", "sch", "st", "au", "äu", "eu", "ei" und "ie", welche bereits hier mit nur einem Schriftzeichen abgekürzt werden. Da die Vollschrift jedoch sehr viel Platz benötigt, auf ein normales Blatt passen 30 Zeilen mit 29 Buchstaben in einer Zeile, wurde die Kurzschrift entwickelt. Die meisten Punktschriftbücher für Erwachsene sind in Kurzschrift verfasst. Durch Silben- und Wortkürzungen lässt sich viel Platz sparen. So würde z. B. das Wort "Rehabilitationseinrichtung" in Vollschrift fast eine ganze Zeile beanspruchen, während es in Kurzschrift nicht einmal ein Viertel der Zeile ausfüllt. Übersetzt man den Duden in Kurzschrift, entstehen etwa 36 dicke Punktschriftbände, welche den Raum einer großzügigen Regalbreite einnehmen. In Vollschrift würde man allein für die Unterbringung des Dudens vermutlich einen ganzen Aktenschrank benötigen. Die Bibel, in Kurzschrift übersetzt, kann man auch nicht mal eben auf dem Nachtschrank platzieren, denn sie füllt eine Stellbreite von mindestens 3,20 Meter aus. Es bleibt also festzuhalten, dass die Kurzschrift eine erhebliche Zeicheneinsparung ermöglicht, aber trotzdem wesentlich mehr Raum einfordert, als die Schwarzschrift der Sehenden.

In der Kurzschrift kann ein einzelnes Zeichen mehrere Funktionen belegen. Der Buchstabe X z. B. entspricht den Punkten eins, drei, vier und sechs (1,3/4;6), ist aber vorher zusätzlich mit dem Punkt sechs anzukündigen, um als "X" identifiziert werden zu können. Steht das Symbol einzeln, dann stellt es die Wortkürzung "immer" dar, steht es unangekündigt im Wort meint es die Lautkürzung "mm", steht es am Anfang eines Wortes, bezeichnet es die Vorsilbe "ex", steht es am Ende eines Wortes bildet es die Nachsilbe "nis".

Eine zusätzliche Form der Blindenschrift ist die Stenographie, welche vorwiegend für berufliche Zwecke genutzt wird und eine weitere Zeichenminimierung darstellt.

Außerdem erfordern bestimmte Fachgebiete spezielle Bedeutungsbelegungen, etwa in der Mathematik,- Musik-, Physik oder Chemieschrift. Bei der Musikschrift ist jedoch zu bedenken, dass ein blinder Musikus selten vom Blatt ablesen kann, da er die Hände meist für die Betätigung seines Instrumentes benötigt. Er muss also, wie als Blinder so oft, auch hier aus dem Kopf heraus agieren und dies kann bei umfangreichen Stücken eine große Herausforderung darstellen.

Die Brailleschrift ist international anerkannt und baut sich stets auf den sechs Grundpunkten auf. Für die Arbeit am PC reichten diese allerdings nicht aus. Deshalb stellt die Computer-Brailleschrift eine Weiterentwicklung dar, da hier zwei ergänzende Punkte hinzukommen (Punkt sieben und Punkt acht). Der Punkt sieben wird zu einem Buchstaben hinzugefügt, um ihn als Großbuchstaben zu kennzeichnen. Der Punkt acht oder sieben und acht gemeinsam ergeben zusätzlich mit anderen Punkten die einzelnen Sonderzeichen.

Aber kommen wir zunächst zur klassischen Variante zurück, interessierter Leser. Durch den Einsatz einer speziellen Prägemaschine, entwickelt von Picht 1899, lassen sich die unterschiedlichen Punktvarianten in tastbare Strukturen umwandeln. Die Maschine besteht aus einem stabilen Gehäuse mit Wagen, Stanzvorrichtung und Papiereinzugsrolle, zwei Randstellern und zwei Walzendrehknöpfen, einer Papierhalteklappe, einer Rückschalttaste, einer Freilauftaste, dem Zeilenabstandseinstellhebel und sieben Schreibtasten. Sechs davon entsprechen jeweils einem der sechs Punkte und werden von den Ring-, Mittel- und Zeigefingern beider Hände bedient. In der Mitte befindet sich eine Leertaste, welche von den Daumen angeschlagen werden kann. Zum Bedrucken sollte ausschließlich spezielles Punktschriftpapier benutzt werden, da dieses aufgrund seiner Stabilität ein gut tastbares Ergebnis gewährleistet und im Gegensatz zu herkömmlichem Papier an den Prägestellen nicht so leicht reißt.

Eine Alternative zur klassischen Bogenmaschine stellt der Streifenschreiber dar. Hier wird die Punktschrift nicht auf ein Blatt, sondern auf eine schmale Papierrolle gedruckt. Dabei ist der beschriebene Streifen gerade so breit wie eine Schriftzeile. Dieses Format erweist sich als praktisch, wenn man kurze Notizen festhalten möchte. Der Notizstreifen lässt sich problemlos zusammenrollen und passt in jede Hosentasche. Auch für die rasche Beschriftung von Lebensmitteln oder CD-Sammlungen eignen sich solche Streifen. Da sich Papier jedoch schnell abgreift oder durch Nässe leicht beschädigt werden kann, empfiehlt sich für haltbarere Markierungen die Verwendung des so genannten Dymobandes. Dieses Band muss man sich ähnlich wie eine Rolle Klebestreifen vorstellen, welche man mit Punktschrift bedrucken kann.

Der Vorläufer der heute verwendeten Prägemaschinen war ein Stichelbrett mit Griffel. In dieses gerasterte Stichelbrett wurde ein Bogen Papier eingelegt und mit dem leicht angespitzten Griffel konnten die entsprechenden Schriftzeichen eingestanzt werden. Allerdings musste der Schreiber in Spiegelschrift, und von rechts nach links verfahren. Wollte er nun die notierten Informationen lesen, musste er sie dem Stichelbrett erst entnehmen und richtig herumdrehen. Einige blinde Menschen nutzen auch heute noch das Stichelbrett, da es im Gegensatz zu einer sperrigen Punktschriftmaschine, in jede Tasche passt.

Natürlich muss auch ein blinder Mensch, über die Punktschrift hinaus, die Schwarzschrift kennen. Für einen Späterblindeten stellt dies kein so großes Problem dar, wie für einen Geburtsblinden. Ich kann mich an das Aussehen der Buchstaben noch relativ gut erinnern. Allerdings muss ich zugeben, dass sie verblassen, wenn ich sie nicht regelmäßig benutze. Da ich bereits seit mehreren Jahren nicht mehr sehen kann, ist meine Hand nicht auf das manuelle Formen von Schriftzeichen trainiert. Wenn ich in die Verlegenheit gerate, einem Sehenden eine handschriftliche Notiz hinterlassen zu müssen, arbeite ich meist mit einer Schreibschablone. Derartige Schablonen gibt es in verschiedenen Ausführungen. In jedem Fall unterstützen sie die Orientierung auf dem Papier, da die einzelnen Zeilen durch tastbare Freiräume gekennzeichnet sind.

Die Notwendigkeit der Schwarzschrift wird für einen Blinden vor allem dann spürbar, wenn er eine Unterschrift leisten muss. Er sollte in der Lage sein, seinen eigenen Namen zu formen. Geburtsblinde Menschen müssen sich die Vorstellung von Schriftzeichen mühsam erarbeiten. Zunächst können dem Lernenden tastbare Buchstaben, aus Holz, Plastik oder Pappe zum ausgiebigen Erkunden angeboten werden. Um den Tastsinn an die für eine Unterschrift erforderliche Schriftgröße heranzuführen, müssen sich die Finger schrittweise an immer kleiner werdende Vorlagen gewöhnen. Außerdem können die Buchstaben auf speziellem Schwellpapier nachgebildet werden. Dieses Papier plustert sich durch die Einwirkung von Hitze an den erforderlichen Stellen auf und erzeugt somit tastbare Linienverläufe. Mit Hilfe modernster Computertechnik ist es sogar möglich, einfach strukturierte Grafiken für blinde Menschen tastbar umzusetzen. Allerdings fallen dem Kreativen auch weniger Kostenintensive Möglichkeiten ein, optische Informationen taktil zu gestalten. So kann z. B. ein Bogen Papier oder Folie auf einer Gummiunterlage mit Hilfe von Magnetschienen fixiert, und mit einem Griffel strukturiert werden. Allerdings entsteht auf diese Weise immer ein Tastnegativ, welches nach der Gravur herumgedreht werden muss. Auch das punktuelle Einstanzen mit einem Körner in ein weiches Metallblatt ist denkbar. Das Schreiben in flexible Knetflächen oder das Arbeiten mit Steckspielen ist ebenso hilfreich für den Erwerb einer gegenständlichen Vorstellung von Buchstaben.

Wie schwierig es jedoch anfänglich sein kann, blind eine vorgegebene Letter nachzubilden, wird in einem Selbstversuch deutlich. Ertastet ein Sehender z. B. ein ihm unbekanntes Symbol, etwa ein tibetisches Schriftzeichen, fällt es ihm schwer, sich ohne die Unterstützung der Augen eine innere Vorstellung zu verschaffen. Lasse ich in meinen Seminaren sehende Teilnehmer aufzeichnen, was sie unter der Augenbinde zu tasten glaubten, entstehen oft vollkommen realitätsferne Abbildungen. Häufig lasse ich im Dunkeln Anwesenheitslisten erstellen um den Teilnehmern im Nachhinein bei Licht das Resultat zu präsentieren. Die meisten bestätigen, dass es sehr verunsichernd wirkt, eine Unterschrift ohne Sichtkontrolle leisten zu müssen. Da landet das i-Tüpfelchen schon mal drei Häuser weiter auf einem falschen Dach.

Auch wenn die Schwarzschrift dem Blinden in groben Zügen bekannt ist, kann der Tastsinn sie niemals in der Größe differenzieren, wie sie in Büchern oder Briefen geschrieben steht. Um Schwarzschrift mit den Fingerspitzen zuverlässig lesen zu können, muss sie eine entsprechende Größe und Höhe, bzw. Tiefe aufweisen. Der Technische und materielle Aufwand dieser Umsetzung wäre immens hoch und das blinde Erfassen der verschiedenen Buchstaben würde wesentlich mehr Zeit fordern als das Lesen von Punktsymbolen. Dem entsprechend knifflig kann es deshalb sein, eine winzige, präzise Unterschrift zu leisten. In Braille wäre sie wohl schneller verfasst. Das Prinzip, Flachschrifttexte tastbar umzusetzen, hat sich also nicht bewährt. Schwarzschriftbuchstaben sind zu feingliedrig und zu verschiedenartig, als dass man sie eins zu eins in Reliefstrukturen übertragen und in hoher Geschwindigkeit mit den Fingern ertasten könnte.

In den sechziger Jahren wurde in Amerika ein Lesegerät entwickelt, welches den Namen Optacon trug. Dieses Hilfsmittel wird heute nicht mehr produziert. Vermutlich war das Training für die blinden Nutzer zu mühsam und langwierig. Eine angemessene Lesegeschwindigkeit zu erlangen, erwies sich als schwierig. Dabei war das Gerät dazu in der Lage, sämtliche Schriftinformationen für den Blinden tastbar umzusetzen, selbst Handschrift. Der Trainierte fuhr mit einer Handkamera über das zu lesende Schriftgut. Dadurch war es im Unterschied zum Scannen, auch möglich, Informationen auf Konservendosen zu erfassen. Die lesende Hand positionierte man auf dem Gerät, wobei der Zeigefinger in einer Mulde zum Liegen kam. In jener Mulde bildeten kleine Stifte die Umrisse der Buchstaben nach. Da die Stifte Vibrationen erzeugten, kam es anfangs nicht selten zu einer extremen Nervenreizung im Tastfinger. Betroffene berichten, dass während der Übungsphase nach einer halben Stunde die Fingerkuppe so strapaziert war, dass sie mehrere Tage danach noch traumatisiert blieb. Auch das permanente Surren des Gerätes irritierte die Wahrnehmungsqualität. Es erwies sich als große Herausforderung für die Betroffenen, die Kamera gerade über die Zeile zu führen und die Buchstaben eindeutig zu identifizieren. Bei aller Anstrengung stellte das Hilfsmittel damals eine große Bereicherung für blinde Menschen dar, welche sich nun selbstständig durch das neueste Werk ihres Lieblingsautors oder durch die Tageszeitung kämpfen konnten. Auch wenn das Erarbeiten einer Taschenbuchseite anfangs einen halben Tag dauerte, war dem Geübten doch ein unabhängigeres Lesen möglich. Viele blinde Menschen erlernten den Umgang mit dem Optacon nicht mehr, aber wer dessen Handhabung einmal verinnerlichte, schwört heute noch darauf.

Kommen wir an dieser Stelle noch zu einer anderen Art des Schreibens, lieber Leser, nämlich zum Sprechen. Auch die eigene Stimme kann hin und wieder einmal den Kugelschreiber ersetzen. Diktiergeräte verschiedenster Art machen es möglich, gesprochene Notizen zu speichern und zu verwalten. Adressen, Kochrezepte, Tagebucheinträge oder Seminarpläne können auf diese Weise bequem dokumentiert und abgerufen werden. Außerdem senden blinde Menschen einander nicht selten so genannte Hörbriefe zu, welche zusätzlich noch mit netten musikalischen Untermalungen gespickt sein können. Akustische Helfer können darüber hinaus die Kommunikation zwischen Sehenden und Blinden erleichtern. So hinterlassen mir z. B. meine Arbeitskollegen ab und an eine Nachricht auf dem Diktiergerät. Notizblock einmal anders.

Eine erhebliche Lese- und Schreibhilfe für fortschrittliche blinde Menschen stellt die moderne Computertechnik dar. Ich werde häufig von meinen Seminarteilnehmern oder Partybekanntschaften gefragt, wie ein blinder Mensch am PC agiert. Die Grundlage bildet zunächst ein ganz normaler Computer. Dieser wird dann mit der erforderlichen Blindentechnik ausgestattet. Dazu gehört die Braillezeile, welche in Form eines tastbaren Displays unter der üblichen Tastatur positioniert wird. Dieses Hilfsmittel ist der Bildschirm der Blinden bei der Arbeit am PC, wenn man so sagen will. Braillezeile heißt es, weil die Blindenschrift, wie du ja bereits weißt, aufmerksamer Leser, von Louis Braille erfunden wurde. Zeile wird es genannt, da immer nur eine Bildschirmzeile wiedergegeben werden kann. Die Braillezeile wird an eine Schnittstelle des Computers angeschlossen. Mit Hilfe der entsprechenden Software, dem so genannten Screenreader, ist es möglich, den Bildschirminhalt zeilenweise mit den Fingerspitzen abzutasten. Dabei werden die einzelnen Buchstaben mit kleinen Stiften gebildet, die in der jeweiligen Kombination mechanisch leicht angehoben werden. So ist für den blinden Nutzer nachlesbar, was er selbst getippt hat oder was sich generell auf dem Bildschirm befindet. Es gibt Braillezeilen mit einer Länge von 40 oder 80 Zeichen. Um den gesamten Bildschirm erkennen zu können, muss der blinde Leser schrittweise vorgehen. Darüber hinaus ist es möglich, Schrift in Sprache umzuwandeln. Sprachausgaben klingen für das untrainierte Ohr zunächst sehr synthetisch und befremdlich, stellen aber für den blinden Anwender neben der Braillezeile den entscheidendsten Zugang zu den elektronischen Medien dar.

Ein blinder PC-Nutzer schreibt auf einer ganz normalen Tastatur, denn er beherrscht das Zehn-Finger-Tastschreiben und kennt die Zeichenbelegung auswendig. Gezielt angebrachte Eintastpunkte können die Orientierung erleichtern. Eine Maus ist vollkommen überflüssig, da sie optischer Kontrolle bedarf. Sämtliche Befehle werden über entsprechende Tastenkombinationen ausgelöst, welche der blinde Nutzer im Kopf haben sollte. Er kann nicht, wie der Sehende, auf eine bedienerfreundliche Bildschirmoberfläche mit sichtbaren Symbolen zurückgreifen. Auch kann er das Angebot nicht ganzheitlich erfassen, da er fragmenthaft wahrnimmt. Es macht wenig Sinn, wenn ein Sehender dem Blinden gut meinend eine Vorgehensweise am PC aus eigener Sicht erklärt, da sich Erstgenannter in seinen Beschreibungen am Bewusstsein eines Augennutzers orientiert. Die unsichtbaren Pfade, die ein nicht Sehender bestreitet, fungieren als analoge Handlungsstränge und sehen im blinden Vorstellungsvermögen vollkommen anders aus, als ein Computerbildschirm. Wenn also ein Augennutzer empfiehlt: "Klick mal da oben drauf", ist dem Blinden zum einen nicht klar, wo "da oben" ist und klicken kann er Mangels Mausbeherrschung ebenso wenig. Umgekehrt würde es einen Sehenden vollkommen überfordern, wenn ihm ein Blinder rät, sich mit dem "Jaws" -Curser in den Formularmodus zu begeben.

Hast du schon einmal etwas über die barrierefreie Nutzbarkeit von Internetseiten gehört, geschätzter Leser? Leider ist ein Großteil der virtuellen Informationsquellen nicht lückenlos anwendbar für blinde Menschen. Dabei ist es doch gar nicht so schwer, einen Internetauftritt blinden- oder sehbehindertenfreundlich zu gestalten. Grafiken können natürlich von der Braillezeile nicht erkannt werden und sie irritieren die Navigation nicht unerheblich. Deshalb sollten sie eine aufschlussreiche Bildbeschreibung enthalten, wenn diese für den dargestellten Kontext erforderlich ist. Wenn sich Bildbeschreibungen allerdings direkt neben dem Haupttext befinden, kommt es meist zu verwirrenden Wortvermischungen und Randinformationen werden kreuz und quer in den Sachverhalt hineingelesen. Bilder sollten also eher unter oder über der entsprechenden Textpassage abgelegt und erläutert werden. Manchmal macht es auch Sinn, einen Extralink für eine detaillierte Bildbeschreibung zu bemühen. Wie sich das gestaltet, kann sich der Interessierte auf der Seite www.anderssehen.at einmal anschauen.

Von den Programmen, mit deren Hilfe blinde Menschen im Internet surfen, werden so genannte Linklisten erstellt. Sie zeigen alle angebotenen Links auf, vorausgesetzt diese sind ihrem Zweck entsprechend benannt. Damit die Links in dieser Liste Sinn ergeben, müssen die Linktitel aussagekräftig sein. Steht z. B. auf einer Seite geschrieben: Weitere Infos zur Haselmaus finden sie hierů" Ist meist das Wort "hier gelinkt", und das gibt wenig Aufschluss. Heißt der Link aber z. B.: "Haselmaus" ist dem Blinden schon eher geholfen. Sehr verwirrend sind auch die "bezaubernden" Werbebanner und Rahmen, die einem Blinden den Zugang zum Haupttext erheblich erschweren. Er muss sich häufig zunächst durch sämtliche Randinformationen kämpfen, um nach minutenlangem Suchen zum ersehnten Ziel zu gelangen. Stell dir vor, geschätzter Leser, du bist unter dienstlichem Zeitdruck und möchtest dir fix eine Info aus dem Internet ziehen, aber bevor du dort hingelangst, musst du dir die gesamte Peripherie jeder einzelnen Seite durchlesen. Manchmal scheint es sinnvoll, das Menü an das Ende eines Textes zu stellen, da ja zuerst der Text von Interesse ist. Wenn dies nicht denkbar ist, sollten alle vorhandenen Rahmen ihrem Inhalt entsprechend benannt werden. Es ist blinden Menschen möglich, sich alle auf der Seite befindlichen Frames anzeigen zu lassen und den gewünschten auszuwählen. So könnte z. B. in der Liste: "Hauptrahmen", "Menü-Rahmen" oder "rechter unterer Rahmen" stehen. Ist jedoch nur: "Rahmen unbenannt" zu lesen, beginnt das Irrgartenprinzip erneut.

PDF-Formate werden von Screenreader meist als Grafik interpretiert und sind deshalb für die blinde Nutzung gänzlich ungeeignet. Ebenso wie Abbildungen oder gar Fotos nicht in Schrift umgewandelt werden können, verhält es sich mit PDF`s. Texte im falschen Format bleiben dem Blinden also ärgerlicherweise vorenthalten. Bewegliche Bilder oder überlagernde Informationen können ohne optischen Überblick nicht verwertet oder bewältigt werden. Manchmal bemerkt der Blinde nicht, dass er sich in einem ungewünschten Fenster bewegt. Optische Buttons und die durch sie ausgelösten Funktionen sind oft nicht kontrollierbar.

Für sehbehinderte Internet-Nutzer spielt die Farbgebung einer Präsentation eine entscheidende Rolle. Kontraste und augenfreundliche Schriftzeichen sind hilfreich. Gelbe Schrift auf weißem Grund wäre also nicht zu empfehlen, ebenso wenig wie stark verschnörkelte Schriftvarianten mit vielen Häkchen. Da der weiße Bildschirmhintergrund bei vielen Betroffenen eine unangenehme Blendung im Auge auslöst, wird ein ruhiger dunkler Grund mit heller Schrift oft als angenehmer empfunden. Eine Option, welche das Heranzoomen oder Verkleinern des Textes auf Wunsch erlaubt, ist hilfreich. Natürlich sollte auch ein Sehender, bei aller Barrierefreiheit, Freude an einer Internetseite haben. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Es ist einfach wünschenswert, dass weder "Guckis" noch "Blindgänger" Ausgrenzung erfahren. Wir "Blindgänger" sind da momentan leider noch die meist "übersehenen" Randfiguren.

Aufgrund der Gegebenheit, dass ich nie eine Rehabilitationsmaßnahme durchlief, brachte ich mir unter anderem die Punktschrift autodidaktisch bei. Beruf und Privatleben mussten schließlich funktionieren, auch ohne das Fundament der Elementarrehabilitation. Da ich von früh bis spät in mein Leben eingebunden war, fehlte mir die Zeit, mich um meine Blindheit zu kümmern. Irgendwann motivierte ich mich dennoch, nach einigen Hospitationen im Punktschriftunterricht des BFW Halle, mich in freien Minuten im Alleingang durch den Kurzschriftordner zu kämpfen. Mein Rücken und meine Handgelenke dankten mir dieses Engagement anfangs nicht, denn sie waren die tastende Lesehaltung nicht gewöhnt und sorgten für schmerzhafte Verkrampfungen und Verspannungen. Ich weiß, dass mein Lesetempo nicht dem eines geburtsblinden oder früh erblindeten Menschen entsprechen wird aber diesen Anspruch hege ich auch nicht. Ich muss gestehen, dass ich so viel Hunger und Durst auf das Leben habe, dass ich neben der Punktschrift auch anderen Dingen meine Energie schenken möchte. Ein bisschen habe ich sie lieben gelernt, jene für den Sehenden oft hieroglyphisch anmutende "Nachtschrift". Sie macht mich freier in meiner Lebensführung und gibt mir ein Stück Welt zurück.

Wenn ich meine Bücher auf Lesungen präsentiere, habe ich eine talentierte Stimme an meiner Seite, welche meine Texte gelungen darbietet. Ich halte nicht viel davon, der Menschheit auf Biegen und Brechen beweisen zu müssen, dass ich als Blinde laut vorlesen kann. Das beherrschen andere besser als ich und ich möchte meine Texte so optimal wie möglich inszeniert wissen. Jeder sollte tun, was er am besten kann. Ein künstlerisch gelungenes Vorlesen erfordert die Fähigkeit, Satzfragmente simultan zu erfassen. Das Auge überschaut dabei etwa vier Worte. Dies gelingt mir aufgrund des mangelnden Überblickes nicht. Mir fällt es blind schwerer, Satzrhythmus- und Betonung vorausschauend zu akzentuieren. Auch wenn ein rascher Lesefluss möglich ist, kann dieser unter Umständen etwas ungeschmeidig klingen. Deshalb referiere ich persönlich lieber aus dem Kopf heraus und klammere mich nicht an bloßen Punkten fest. Gerade in Situationen, in welchen man vor vielen Menschen spricht, neigt man häufig zu zittrigen, kalten oder schwitzigen Fingern und diese unterstützen den Vorleseprozess nicht gerade im positiven Sinne. Also noch mal für alle: Ich kann schreiben und ich kann reden wie ein Wörterbuch, aber ich bin kein Genie im lauten Vorlesen langer Fließtexte. Und bitte glaub mir, lieber Leser, es ist besser so wie es ist. Schließlich eignet sich auch nicht jeder Sehende als Scharfschütze. Bäcker sollten eben keine Schweine schlachten. Und natürlich wird es auch den einen oder anderen Blinden geben, der hervorragend vorlesen kann. Ich gehöre nicht dazu.

Während geburtsblinde oder früh erblindete Menschen bereits in der Schule in die Punktschriftsystematik eingeführt werden, eröffnen sich für spät erblindete völlig neue Anforderungen an eigene taktile Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es ist erwiesen, dass die Hirnfunktionen eines Späterblindeten nicht mit denen eines schon von Kindesbeinen an blinden Menschen zu vergleichen sind. Auch nach einem intensiven Training nicht. Wer einmal sehen konnte, ist eben kein Blinder, sondern ein erblindeter Sehender. Sein Körper ist nicht so konstituiert, ohne Augenlicht funktionieren zu können und er gerät bei dem Verlust der Sehkraft in seiner Wahrnehmungstätigkeit vollkommen aus den Fugen. Ich bin zwar keine Freundin von derlei Vergleichen, aber ich wage an dieser Stelle trotzdem einen Versuch. Wer nie ein Kind hatte, weiß nicht wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren. Ja, ja, ich weiß, dieser Vergleich hinkt, ich seh ihn förmlich vor sich hinstolpern. Aber ein Stück Wahrheit ist doch dran.

Punktschriftliteratur kann über spezielle Blindenbüchereien geliehen oder käuflich erworben werden. Auch der Hilfsmittelversand vertreibt ein beachtliches Sortiment. Über das klassische Buch hinaus werden auch diverse Blindenzeitschriften, verschiedene Kalender, Glückwunschkarten oder Auftragsarbeiten (z. B. Kataloge, Zooführer, Stadtpläne oder Speisekarten) produziert. Da sich die Herstellung eines Buches, meistens bestehend aus mehreren Bänden, sehr aufwändig gestaltet, ist das Leseangebot für Blinde bei Weitem nicht so groß wie das für Sehende. Ein Punktschriftbuch ist preislich natürlich in erheblich höheren Sphären angesiedelt, als das gleiche Werk in Schwarzschrift. Einmal abgesehen davon ist auch hier wieder die Platzfrage zu bedenken. Die Unterbringung sämtlicher Harry-Potter-Bände würde vermutlich die Anmietung einer zweiten Wohnung erforderlich machen. Die Auswahl ist im Gegensatz zum Schwarzschriftmarkt also klein aber fein und die Übersetzung erfolgt in jedem Fall mit hohem Engagement. Aktuelle Werke oder solche, die man aus beruflichen oder privaten Gründen dringend benötigt, gehören leider oft nicht oder noch nicht zur Angebotspalette.

Mit der blindenspezifischen Weiterentwicklung der Computertechnik eröffneten sich glücklicherweise weitreichende neue Möglichkeiten. Einen erheblichen Fortschritt stellten die Scanner dar, mit deren Hilfe nun Schwarzschriftinformationen verschiedener Art eingelesen und über die Sprachausgabe oder die Braillezeile vom Blinden wahrgenommen werden konnten. Auch hier war zunächst sehr viel Geduld erforderlich, da die Computer anfangs sehr langsam arbeiteten und man viel Zeit einkalkulieren musste, bis ein Buch endlich lesbar war. Heutzutage ist die erforderliche Software flinker und genauer, so dass in kürzerer Zeit ein besseres Ergebnis erreicht werden kann.

Mit dem Scanner werden Dokumente oder Buchseiten in Bilder verwandelt, auf den PC übertragen und dort wieder in Text übersetzt. Dieses System erwies sich als geeigneter, als das Aufnehmen des Textes mit einer Kamera. Kameras werden gern von Sehenden zur Archivierung von Schriftstücken auf Mikrofilm verwendet. Sie können dabei dem Auge in Sekundenschnelle die erforderlichen Bilder anbieten, müssen aber exakt auf das aufzunehmende Objekt ausgerichtet werden. Für Blinde ist diese sperrige und auch sehr kostenintensive Technik schwer anwendbar. Auch Handscanner sind für blinde Menschen gänzlich ungeeignet, da sie mit Hilfe optischer Kontrollmechanismen über eine definierte visuelle Information geführt werden müssen. Ein Flachbettscanner hingegen tastet eine aufgelegte Vorlage zeilenweise durch eine Glasscheibe hindurch ab und stellt ein inzwischen nahezu unentbehrliches Hilfsmittel für blinde Menschen dar.

Entscheidend ist, dass der Blinde das zu lesende Schriftstück gerade auf der Glasscheibe ausrichtet, da geradlinige Informationen später für die Software leichter umzuwandeln sind. Bei der Orientierung auf der Scannfläche hilft der tastbare Gehäuserahmen, welcher die Glasscheibe umschließt. Außerdem muss der Blinde wissen, welche Seite des eingelegten Dokuments die bedruckte ist. Ob ein Text auf dem Kopf liegt, spielt hingegen keine Rolle, auch nicht, ob er quer- oder längsformatig positioniert wurde. Entscheidender ist, dass er vollständig aufgelegt wird. Bücher mit ungünstigem Format können Probleme bereiten, z. B. wenn sie zu groß, zu dick oder zu unflexibel sind. Dicke Bücher müssen meist heruntergedrückt werden, damit vor allem im Bereich der Bindung der Kontakt zur Glasplatte gewährleistet bleibt. Wenn Bücher zu eng gebunden sind, fehlen in jeder Zeile mehrere Buchstaben.

Nach dem Einlesen durchsucht die zuständige Software die gescannten Bilder nach Zeichen und vergleicht die registrierten Daten mit gespeicherten Mustern. Dabei werden auch kleinere Abweichungen zugelassen, etwa bei Kursivdrucken. Sehr verschnörkelte Schriftarten oder gar handschriftliche Informationen können nicht verwertet werden. Als problematisch erweist sich auch die Ähnlichkeit mancher Schriftzeichen. Das betrifft z. B. die Zahl "3" und den Buchstaben "ß" oder das kleine "l" und das große "I". Auch bin ich verwirrt, wenn ich lese, dass statt meiner Oma meine "Null-ma!" mir einen Apfelkuchen bäckt. Ein gescannter Text muss also in jedem Fall noch einmal überarbeitet werden, um fehlerfrei gelesen werden zu können. Günstig ist das Einlesen kontrastreicher Schriftzeichen, welche nicht durch verwirrende farbige Hintergründe irritiert werden. Versandhauskataloge z. B. sind aufgrund des bunten Verwirrspiels nicht lesbar. Probleme bereitet darüber hinaus auch sehr dünnes, durchscheinendes Papier, etwa bei Tageszeitungen. Auch die grundlegende Struktur eines zu scannenden Dokuments kann der Software Schwierigkeiten bereiten. Sie kann nicht denken und ist nicht in der Lage zu entscheiden, ob die Zellen einer Tabelle zeilenweise oder spaltenweise gelesen werden sollen. So werden nicht selten zwei nebeneinander stehende Spalten quer herüber gelesen und der Inhalt des Textes wird nahezu unbrauchbar dargeboten. Passagen, welche durch auffällige optische Rahmen, z. B. in Merksätzen, besonders hervorgehoben werden und den Fließtext überlappen, werden unstrukturiert und störend in den Haupttext integriert. Ähnlich wie bei der Gestaltung von Internetseiten sind die für das Auge inszenierten Elemente für blinde Leser oft die schlimmsten Spielverderber.

Was dem Sehenden übersichtlich erscheint, erweist sich für den Blinden oft als hinderliches Chaos. Auch hier greift der viel zitierte Grundsatz aus der Behindertenbewegung: "Man ist nicht behindert, man wird behindert" ,in diesem Fall informationsbehindert. Ich erinnere mich, mit einem Schmunzeln im Gesicht, an das Erlebnis einer sehenden Freundin. Sie erwarb kürzlich ein Haushaltsgerät, dessen Gebrauchsanweisung ausschließlich in kyrillischen Schriftzeichen formuliert war. Sie konnte die für sie notwendigen Informationen nicht entziffern und war nicht gerade erfreut darüber. Jeder Mensch, nicht nur der Blinde, ist dankbar für die barrierefreie Gestaltung seiner Umwelt und dies gilt im besonderen Maße auch für den Umgang mit Schriftinformationen. Niemand will sich vorkommen wie ein Ausländer im eigenen Land.

Es wäre blinden Menschen eine große Hilfe, Bücher direkt von den Verlagen als Computer-Datei beziehen zu können. Auf diese Weise ließen sich das mühsame Einscannen und Ausbessern ersparen. Leider sträuben sich viele Verlage und Autoren gegen die elektronische Bereitstellung ihrer Veröffentlichungen. Sie befürchten, ähnlich wie aus der Musikindustrie bekannt, dass ihre Werke unbezahlt im Netz umhergereicht werden und niemand mehr die Bücher kauft. Ich habe mit sehr viel Engagement glücklicherweise schon den ein oder anderen Verlag davon überzeugen können, dass ich elektronisches Schriftgut nicht weitergebe, sondern es einfach nur lesen möchte. Außerdem genieße ich den Umstand, nicht wenige Autoren in meinem Bekanntenkreis zu wissen. So schickt man sich gegenseitig kleine Textgeschenke zu und erfreut sich an den Ergüssen der anderen. Im Grunde würde es nicht viel Mühe kosten, ein so genanntes E-Book zu produzieren. Die meisten Schreiberlinge tippen ihre Entwürfe ohnehin in den PC und speichern sie als Textdateien ab. Also, geschätzter Leser, vielleicht fühlst du dich auch inspiriert, ein Büchlein zu schreiben. Ich würde mich dann sehr freuen, von dir zu lesen.

Aber zunächst können wir noch etwas entspannen, denn ich werde uns ein Hörbuch einlegen. Ich habe während und nach meiner Erblindung sehr darunter gelitten, Texte nicht mehr visualisieren zu können. Ein vorgelesener Text wirkt oft distanzierter als ein selbst gelesener. Dies wird vor allem dann verstärkt, wenn dem Zuhörer die Vorlesestimme oder das Vorlesetempo nicht liegen. Grundsätzlich jedoch fühle ich mich durch das vielfältige Angebot an sprechenden Büchern absolut bereichert.

Seit Mitte der 50er Jahre stellen Hörbücher, neben der Punktschrift, wohl die wesentlichste Literaturquelle für hochgradig sehbeeinträchtigte und blinde Menschen dar. Nicht jeder Betroffene hat die Möglichkeit, die Punktschrift lesen zu lernen. Dies betrifft in hohem Maße ältere erblindende oder erblindete Personen. Auch der Umgang mit der modernen Computertechnik liegt nicht jedem. Hinzu kommt, dass die Nutzbarkeit eines blindentechnischen Computersystems einem Betroffenen oft nur unter bestimmten beruflichen Vorraussetzungen zu Teil wird. Auf Tonband aufgesprochene Zeitschriften und Bücher ermöglichen im Gegensatz dazu eine unkompliziertere Alternative. Die akustische Literatur der ersten Stunde wurde vor einigen Jahrzehnten der blinden Hörerschaft auf umständlich zu handhabenden Tonbandspulen angeboten. Später wurden die Hörbücher von Blindenbüchereien auf Tonkassetten aufgenommen und an blinde Menschen verliehen. Seither vollzieht sich dieser Verleih portofrei per Blindensendung über die Post und betrifft neben der Hör- gleichermaßen die klassische Punktschriftliteratur. .

Was die Produktion von Hörbüchern betrifft, bereiten Blindenbüchereien ihre Texte stets in vollem Umfang akustisch auf, während bei kommerziellen Hörbüchern oft Textkürzungen vorgenommen werden. Das Anliegen eines kommerziellen Hörbuches ist es weniger, blinden Menschen Literatur zugänglich zu machen, denn es ist überwiegend für Sehende konzipiert, auf schnellen Konsum ausgerichtet, ist Zeichen der modernen Zeit, in der oft kein Raum oder keine Energie dafür bleibt, ein "richtiges" Buch in die Hände zu nehmen. Ein Sehender benötigt das Hörbuch nicht im Sinne eines elementaren Hilfsmittels, ist er doch in der Lage, nahezu jedes gewünschte Werk mit den eigenen Augen zu erfassen. Aber Hörbücher sind trendy, sind bequem, sind unterhaltsam. Der stressgeplagte Autofahrer hört sie auf dem Weg zum nächsten Geschäftstermin, junge dynamische Mitmenschen laden sie sich auf den MP3-Stick und lassen sich beim Joggen berieseln. Mir solls nur recht sein, denn ich profitiere natürlich als Blinde von dieser Entwicklung. Allerdings ist ein kommerzielles Hörbuch nicht in jedem Fall blindenfreundlich produziert.

Bei einem für Blinde erstellten Hörbuch geht es nicht darum, die Kurzfassung des aktuellen Bestsellers, Ratgeber aller Art oder Auszüge aus weltliterarischen Werken von renommierten Fernsehstimmen auflesen zu lassen. Der Tonträger aus der Blindenbücherei muss zunächst über den Titel des eingelegten Buches informieren. Darüber hinaus muss die Reihenfolge der einzelnen Elemente angesagt werden. Barrierefreie Hörkassetten besitzen akustische An- und Absagen sowie Signaltöne, mit denen Kapitel- und Seitenwechsel angekündigt werden können. Auch der Klappentext sollte vorangestellt sein, damit sich der Hörer ein Bild vom Gesamtwerk machen kann. Zusätzlich können Inhaltsverzeichnisse und Register beigelegt werden. Außerdem ist es hilfreich, wenn jeder Tonträger separat mit einer Punktschriftmarkierung versehen ist und der Versandkoffer den Titel des Buches in Braille enthält. Eine sorgfältige Aufbereitung gesprochener Literatur ist für blinde Menschen eine große Hilfe. Natürlich sind einer Hörbuchkassette technische Grenzen gesetzt, welche eine besonders flexible Navigation innerhalb des Buches ausschließen. Gleichermaßen verhält es sich mit herkömmlichen Hörbuch - CDs. So ist man z. B. gezwungen, sich mühsam durch den Tonträger zu spulen, wenn man eine bestimmte Textpassage sucht. Seitenzahlen werden in den seltensten Fällen angesagt und die Schreibweisen unbekannter Begriffe bleiben dem Hörer vorenthalten. Aufgrund des passiven Lesens, welches durch das Vorlesen erzeugt wird, besteht die Gefahr, die plastische Vorstellung von den gehörten Worten zu verlieren. Darunter leidet natürlich in erster Linie die Rechtschreibung. Vor allem Trendbegriffe oder Fremdworte werden somit nicht vom blinden Hörer in ihrer Schreibweise verinnerlicht.

Ich beobachtete an mir selbst, dass ich im Laufe meiner Blindheit vergessen habe, wie manche Worte aussehen. Es fällt mir durch die häufige Nutzung der Sprachausgabe zunehmend schwer, mir vorzustellen, wie bestimmte Worte richtig geschrieben werden. Dies geht mir selbst bei einfachsten Begriffen so. Da ich Schrift, egal ob in Büchern, auf Straßenschildern oder Packungsbeilagen nicht mehr visualisieren kann, verblassen die Schreibweisen wie alte Fotos. Sehende Augen werden permanent mit geschriebener Sprache konfrontiert. Diese visuellen Kennzeichen brennen sich förmlich in die Netzhäute. Das Erlernen der Punktschrift ist für einen blinden Menschen deshalb in jeder Hinsicht empfehlenswert, auch wenn diese sich für einen "Neublinden" nicht so gravierend im Gehirn abzeichnet wie die einst optisch wahrnehmbare Schwarzschrift.

Während es beim Hören von Romanen weniger auf die wissenschaftliche Weiterverarbeitung des Textgutes ankommt, sollte der akademische Anspruch an Sach- und Fachliteratur unbedingt berücksichtigt werden. Wenn ich z. B. aus Unterhaltungszwecken beim Sport eine Liebesgeschichte höre, bin ich weniger auf die präzisen Navigationsoptionen des Hörbuches angewiesen, als wenn ich mich wissenschaftlich mit einem Thema befassen muss oder möchte. Selbst wenn eine Hörbuchkassette ein Inhaltsverzeichnis oder Sachwortregister enthält, muss dieses umständlich im Ganzen durchgearbeitet werden. Wird ein bestimmtes Rezept in einem Kochbuch gesucht, ist es erforderlich, das gesamte Buch durchzuspulen.

Aber zum Glück kennt die moderne Technik auch für dieses Problem eine Lösung. Diese Lösung heißt Daisy. Du fragst, was darunter zu verstehen ist, neugieriger Leser. Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig beschreibt dieses neue Hörbuchformat auf ihrer offiziellen Homepage wie folgt: "DAISY heißt: "Digital Accessible Information System" und bezeichnet die Standards und Technologien, die von den Blindenbüchereien der Welt für die neue digitale Hörbuchgeneration entwickelt werden.

Die Vorteile von DAISY

Bisher wurden Hörbücher für Blinde und Sehbehinderte auf Audiokassetten angeboten. Da die im kommerziellen Hörbuchmarkt häufig eingesetzte Audio-CD aus Speicher- und Navigationsgründen für vollständig aufgesprochene Hörbücher ungeeignet ist, musste ein neues digitales Medium entwickelt werden - DAISY.

Auf eine DAISY-CD passen bis zu 40 Stunden lange Hörbücher, bzw. mehrere kürzere Bücher, auf eine handelsübliche Audio-CD hingegen lediglich bis zu 80 Minuten. Der Leser kann auf einer DAISY-CD wie in einem richtigen Buch blättern, es von der ersten bis zur letzten Seite lesen oder einfach von Kapitel zu Kapitel springen. Auch Seiten- bzw. Satzsuche ist in manchen Büchern möglich. Die Anzahl der Hierarchiestufen ist vom Informationsgehalt des Buches abhängig. Für Sachliteratur, z. B. Nachschlagewerke oder Kochbücher, werden mehr Suchebenen angeboten als für Romane. Die DZB Leipzig bietet die Möglichkeit, DAISY-Bücher im kostenfreien Bibliotheksservice zu leihen oder einige Titel über den Verlag käuflich zu erwerben."

Speziell für die blinde Navigation entwickelte Player ermöglichen dem Nutzer ein barrierefreies Bewegen im Buchinhalt. Auch wenn Daisy-Bücher vom PC und DVD- oder MP3-Playern wiedergegeben werden können, verfügen diese Geräte nicht in jedem Fall über die spezifischen Funktionen des Daisy-Players.

Dank des Daisybuches ist es dem Anwender möglich, definierte Inhalte aufzufinden, sich das Buch vollständig oder auszugsweise anzuhören und nach Seitennummern, Überschriften oder Lesezeichen zu suchen. So ist der Blinde in der Lage, ähnlich wie ein Sehender, den Text schnell zu überfliegen und gezielt nachzuschlagen. Außerdem ist es realisierbar, an die zuletzt gehörte Stelle zurückzuspringen. Dies ist bei herkömmlichen CD-Formaten nicht der Fall. Mir ging es oft so, dass ich aufgrund eines Telefonanrufes mein Hörbuch unterbrechen musste und anschließend noch mal unfreiwillig mit der Einleitung begann.

Daisy-Bücher hielten bereits im Jahre 2002 Einzug in unsere Lande und erfreuen sich in der blinden Hörerschaft zunehmender Beliebtheit. Auch wenn sie quasi als spezielles Format für blinde Menschen konzipiert wurden, sind sie auch für den Sehenden anwendbar. Die klassischen Tonkassetten werden von den Hörbüchereien mit großem Engagement und hohem finanziellen Aufwand digitalisiert und nicht neu produziert. Die Umstellung von Band auf Daisy ist also ein wahres Mamutprojekt, welches sich aber auf lange Sicht mehr als bewehren wird.

Neben all den genannten Lese- und Schreibhilfen möchte ich das so wertvolle Geschenk des Vorlesens nicht vergessen, welches Menschen einander geben können. Ich schätze es sehr, bei einer Tasse Tee und Kerzenlicht in trauter Zweisamkeit aus einem Buch vorgelesen zu bekommen. Auch öffentliche Lesungen besuche ich gern. Vorgelesene Inhalte können unterhalten, aber auch zu einer elementaren Informationsquelle werden. Deshalb muss auch das blindengerechte Vorlesen bestimmten Kriterien entsprechen. Kommt der Sehende z. B. in die Verlegenheit, dem Blinden dessen persönliche Korrespondenzen vortragen zu müssen, ist Diskretion oberstes Gebot. Da nicht jede Schriftinformation für den Blinden durch Hilfsmittel erschließbar ist, muss er sich nicht selten mit Behördenpost oder Finanzangelegenheiten einem Augennutzer anvertrauen. Dies wird vom Betroffenen häufig als unangenehm empfunden, da er und seine privaten Belange zu einem offenen Buch werden. Anmaßende Kommentare des Vorlesers oder gar Wertungen, sind daher unangebracht. Der Vorlesende sollte sich bei seiner gut gemeinten Dienstleistung auf die Sachebene beschränken und seine eigenen Emotionen bezüglich des Schriftstückes ausklammern. Es ist ratsam, sich vom Groben zum Detail zu arbeiten. Zuerst sollten dem Blinden die Eckdaten genannt werden, also z. B. die Behörde, von welcher ein Brief verschickt wurde, oder im Falle eines Buches der Titel. So kann der Betroffene immer noch entscheiden, ob er sich mit dieser oder jener Angelegenheit lieber einem anderen Ansprechpartner anvertraut. Der Sehende sollte niemals die ihm anvertrauten Informationen im Alleingang durchlesen, um dann zu entscheiden, was er dem Blinden weitergibt. Ein Blinder hat das Recht, im vollen Umfang informiert zu werden und muss selbst entscheiden, was ihm wichtig erscheint. Auch Dinge, die der Sehende als unwesentlich erachtet, müssen angesagt werden, es sei denn, der Blinde bittet ausdrücklich darum, bestimmte Informationen auszuklammern. Erst wenn man darüber informiert ist, welche Inhalte existieren, kann man sich entscheiden, wofür man sich interessiert. Aufbau und Inhalt eines Briefes oder Buches müssen systematisch und strukturiert thematisiert werden. Überschriften müssen eindeutig benannt sein. Mir passiert es häufig, dass mir ein Sehender eigenmächtig kurze Fragmente aus der Mitte eines Buches vorliest, um mir einen Überblick in Stichproben zu verschaffen. Er geht dabei allerdings von seinem Bewusstsein aus. Er weiß, wie das Buch im Ganzen aufgebaut ist und ist sich darüber im Klaren, dass er sich in einem bestimmten Kapitel im Inneren des Buches bewegt. In meinem Kopf hingegen entstehen auf diese Weise chaotische Abbilder, da mir die orientierenden Randinformationen fehlen. Dies erscheint vor allem dann verwirrend, wenn es um die Bewältigung wissenschaftlicher Literatur geht.

Während das Erfassen purer Unterhaltungstexte keine große Herausforderung darstellt, stellen Fachtexte den Zuhörer häufig vor ein nicht zu unterschätzendes Auffassungsproblem. Diese Erkenntnis gewann ich während meines Studiums. Overheadpräsentationen, Schemataanalysen oder Fragebögen lassen sich zum einen vom Sehenden didaktisch schlecht vorlesen und zum anderen vom Blinden schlecht erfassen. Ich litt sehr darunter, die so wesentlichen Informationen nicht optisch fixieren zu können. Eine Fremdstimme wirkt dem eigenen Geiste ferner als die eigene visuelle Betrachtung. Die Interfunktion von Texten oder Fragestellungen geht durch die blindheitsbedingte Außensicht oft verloren. Vorlesen bedeutet also für beide Seiten nicht immer Entspannung, sondern unter Umständen ein ganzes Stück Arbeit. Auch Bedienungsanleitungen, Rezepte, Packungsbeilagen, Prospekte, Fahrpläne, Flugblätter, Plakate, Sonderangebote oder Klingelschilder erscheinen blinden Menschen unsichtbar. Ebenso die Linie von Straßenbahnen oder Bussen. Bei allem technischen Fortschritt lässt sich die zwischenmenschliche Kommunikation keinesfalls ausblenden. Sie bleibt für einen blinden Menschen unverzichtbar.